Мыслительные операции

Процесс мышления осуществляется при помощи ряда мыслительных операций: анализа и синтеза, абстракции и конкретизации, классификации, систематизации, сравнения, обобщения.[6]

Анализ - мысленное расчленение объекта на составляющие его элементы с последующим их сравнением. Например, психолог проводит анализ личностных качеств своего клиента на основании результатов теста Кеттела.

Синтез - объединение отдельных компонентов в целое. Обычно соседствует с анализом. Продолжая предыдущий пример, представим себе, как психолог, после анализа нескольких тестов, строит обобщенный психологический портрет человека.

Абстрагирование (абстракция - В.Д.) - выделение одной стороны предмета или явления, которая в реальности как отдельная не существует. В результате абстракции формируются понятия. В качестве примера можно взять понятие «надежности» как низкой вероятности поломки какой-нибудь разновидности бытовых приборов.

Конкретизация - операция, обратная обобщению, выделение у предмета или явления характерных именно для него черт, не связанных с чертами, общими для класса предмета или явления. Например, хозяин мини-пекарни, выяснив повышенный спрос на сдобные булочки, решает выпекать их новый вид - с кунжутом и клубничной начинкой.[7]

Классификация - объединение предметов или явлений в группу на основании их эквивалентности.[8]

Систематизация - это расположение отдельных предметов, явлений, мыслей в определенном порядке по какому-либо одному признаку (например, химические элементы в периодической таблице Д.И. Менделеева).[9]

Сравнение - вскрытие сходства и различия между вещами. Результатом сравнения является классификация. Например, менеджер по персоналу сравнивает личностные качества претендентов на вакантную должность (по их аккуратности, исполнительности, энергичности, компетентности и т.д.)

Обобщение - выделение общих существенных свойств в сравниваемых объектах. Например, произведя анализ продаж отдельных сортов хлеба, хозяин пекарни приходит к выводу, что наилучшим спросом пользуются сдобные булочки, независимо от их размеров и начинок.[10]

Результаты процесса мышления существуют в форме суждений, умозаключений и понятий.[11]

Понятие - мысль, в которой отражаются общие, существенные признаки предметов и явлений.[12] Понятия бывают конкретные и абстрактные. Конкретные понятия отражают предметы, явления, события окружающего мира, абстрактные отражают отвлеченные идеи. Например, «человек», «осень», «праздник» - конкретные понятия; «истина», «красота», «добро» – понятия абстрактные.[13]

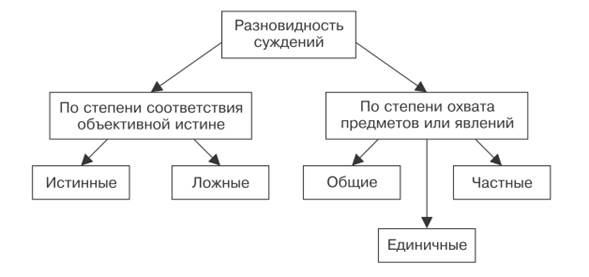

Суждение - есть отражение связей между предметами и явлениями или между их свойствами и признаками.[14] Суждения могут быть разных видов, что отображено на рис. 2.

Рис. 2. Виды суждений

Примеры суждений:

· истинное: «Диплом о высшем образовании выдается студенту после нескольких лет успешного обучения в вузе»;

· ложное: «Диплом о высшем образовании выдается ученику после окончания учебы в средней школе»;

· общее: «Все студенты сдают экзамены»;

· частное: «Некоторые студенты пропускают занятия без уважительной причины»;

· единичное: «Студент Иван Разгильдяев дважды провалил экзамен по экономической теории».

Из двух или более суждений можно построить следующую по сложности форму мышления - умозаключение .

Умозаключение - такая связь между понятиями или суждениями, в результате которой из одного или нескольких суждений мы получаем новое суждение.

Примером умозаключения является знаменитый сократовский силлогизм, при помощи которого греческий философ две с половиной тысячи лет назад пришел к печальной мысли, что он когда-нибудь обязательно умрет (рис. 3).

Рис. 3. Структура простого силлогизма[15]

В логике давно известно о существовании трех видов умозаключения: 1) дедукция, то есть умозаключение о частном положении (Сократ смертен) на основании общего положения (все люди смертны); 2) индукция - умозаключение общего положения из частного, обобщение частного случая (например, различные тела расширяются под влиянием тепла; следовательно, тепло расширяет любое тело) и наконец, 3) аналогия - из одного частного случая выводится суждение о другом, похожем частном случае (например, на Земле есть атмосфера и здесь живут люди. На Марсе тоже есть атмосфера. Следовательно, там также должны жить люди).[16]

Другие статьи:

Потребность в познании и понимании

Человек от природы любопытен. Ребенок начинает свое знакомство с миром тем, что лазит везде и всюду, и чем дальше что0либо запрятано, тем быстрее он до этого доберется. Это потребность в познании и понимании, Маслоу описывает ее следующим ...

Характеристика регламентированного образа жизни

Для определения понятия регламентированный образ жизни, сначала дадим определение понятию «образ жизни».

Образ жизни - понятие, применяемое в социальных науках для характеристики условий и особенностей повседневной жизни людей в том или ...

Роль матери в развитии ребенка

Психическое развитие ребенка в последние десятилетия изучается в рамках взаимодействия ребенка с матерью как единой системы. Становление и развитие системы взаимодействия матери с ребенком связано с анализом особенностей этого взаимодейст ...